業務無線

| 航空無線 | 今も人気のある航空無線、デジタル化が進む業務無線ですが、今でもAMで通信しています。 そのため、安価な受信機でも通信を聞くことができます、屋外にアンテナを設置すれば空港が近いと自宅でも聞くことが可能です。 高所を飛んでいる航空機からの電波は、広い範囲で聞くことができるでしょう。 |

|---|---|

| 海上無線 | 海上無線(船舶無線)は、船舶が陸上や他の船舶と通信するために使用する無線通信システムです。 安全確保、航行支援、緊急時の救助要請、気象情報の受信などに利用されます。 |

| 列車無線 | JR、私鉄ともにデジタル化が進んでしまったため、聞くことができなくなっているのが現状です。 関西では、大手私鉄はアナログのままで運用しているので、今でも聞くことが出来ます。 |

◆航空無線

航空無線は、航空機と地上の管制官、航空機同士の通信に使われています。

使われている周波数は、VHF帯の 118~136MHz です、長距離通信用のHF帯や軍用機で使うUHF帯がありますが、ここでは触れないようにします。

一般的な航空管制無線(ATC)や航空機同士の通信(エア・ツー・エア)、空港の情報提供(ATIS)、空港内業務連絡、運行会社と航空機間の業務連絡に使われるカンパニー波などがよく聞かれています。

:

◆海上無線

主に以下の種類があります。

** VHF(超短波)無線:近距離の船舶間や港湾との通信。 ** HF(短波)無線**:遠距離通信が可能。 ** 衛星通信(INMARSAT, Iridium など):地球上どこでも通信可能。 ** GMDSS(全球海上遭難安全システム):緊急時の通報と安全通信の国際基準。主な通信方法は上記のとおりですが、簡単に聞くことができるのはVHF帯での通信になります。

周波数帯は 156~174 MHz で、近距離の船舶間通信、港湾局との通信になります。

国際VHF(マリンVHF)と呼ばれ、呼出周波数は 156.800MHz(16チャンネル)で、遭難緊急時にも使われます。

16chで呼び出し、実際の通信はサブチャンネルに移動して行われます。

短波を聞くことができる受信機(SSBが受信できるもの)があれば、PCにソフトをインストールしておけば気象FAXを受信できるようになります。

きれいな画像を受信するには少し練習が必要です、受信コンディションによっても画像に影響が出てくるので少々厄介です。

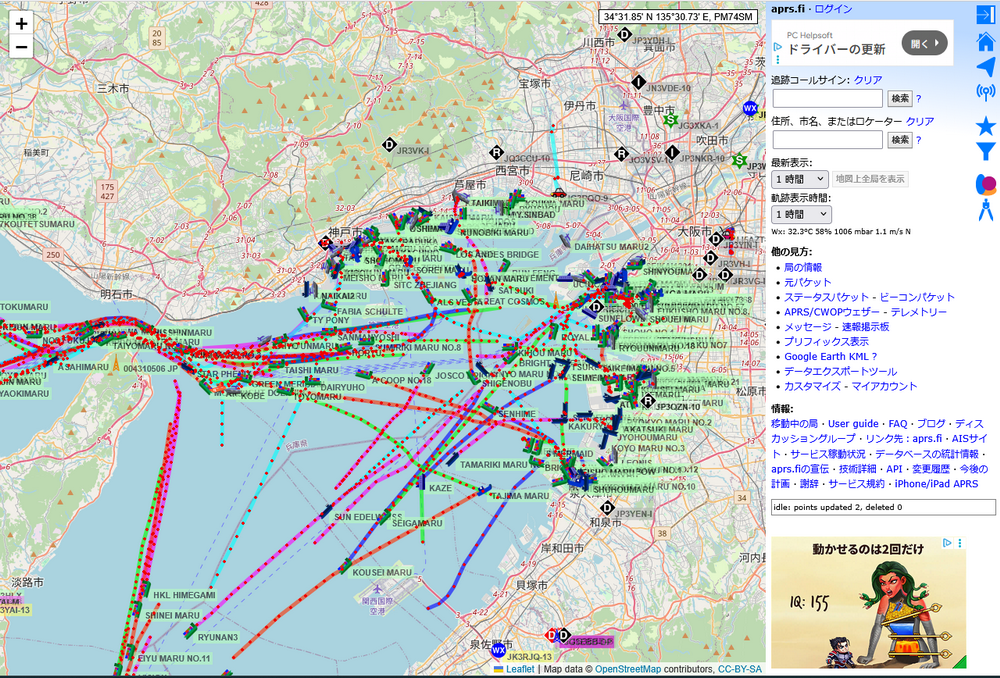

Googleマップを利用すれば、船の航跡をたどり現在位置を調べることもできます。

ある日の大阪湾の船の動きです、 URLは「https://ja.aprs.fi/#!lat=34.6852&lng=135.5136」です。

◆列車無線

JRの列車接近警報装置の周波数は 399.8MHz ですが、実際に使われているのは一部のところのようで詳細は不明です。

司令室との通信は、デジタル化されているので聞くことは出来ません。 残念!・・・

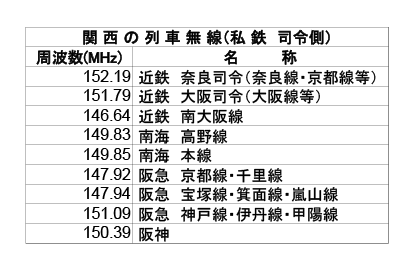

関西の大手私鉄はアナログのままなので、150MHz付近のFMモードで受信ができます。

一部の司令側周波数を記載しておきます、移動側の周波数は別ですが、司令側の周波数で聞こえるところもあります。