ライセンスフリー無線

| 特定小電力無線 | 特定小電力無線(略して「特小」)は資格不要、届け出も不要で、誰でも買ってすぐに使うことができます。 そのかわり送信出力は10mWと非常に小さくなっています、したがって相手との距離が離れると交信できなくなってしまいます。 到達距離は周囲の状況で大きく変化します、市街地では100m程度の場合がありますし、障害物がなければ1km~2km離れても交信できる場合があります 山など高い場所から運用すれば、数十キロ離れていても交信できる場合があるようです。 |

|---|---|

| デジタル簡易無線 | デジタル簡易無線(デジ簡)には、「登録局」と「免許局」の2種類があります。 「免許局」は、企業や団体が業務目的で使用する無線局で、個人での申請は認められていません。 ここでは、趣味としての交信を楽しむのが目的なので、「登録局」を扱います。 車載用のものとハンディタイプがあります、ハンディ機には、送信出力が5Wのものと1W(2W機もあり)のものがあります。 |

| デジタル小電力コミュニティ無線 | デジタル簡易無線(デジ簡)とよく似ていますが、使っている周波数や送信出力が違います。 「デジ小」や「デジコミ」と略されたりしています、この無線機も免許や操作するための資格は必要ありません。 特定小電力無線機とデジタル簡易無線の中間的立ち位置でしょうか、デジタル簡易無線に比べるとユーザーは少ないかもしれません。 |

| 市民無線(CB) | CBは古くから楽しまれている趣味で、根強いファンが今もアクティブに活動されています。 送信出力は、最大のもので500mW(0.5W)です、それ以上のものは認められていません。 かなり数は減ってきているようですが、今でも大出力の無線機を使っている違法局が存在します。 公共の電波を使っているので、違反した場合の罰則はかなり重いです、絶対に使わないようにしてください。 |

◆ 特定小電力無線

特定小電力無線機はたくさんのメーカーから販売されています、最近は中華製の認可さてていないものが出回っています、購入に際しては注意が必要です。

購入に際しては、技適マークが付いているかが参考になります。

販売されている無線機の多くは20ch(チャンネル)仕様になっています、レジャー用9chとビジネス用の11chと区別されていましたが最近はそうでもないようです。

なお、チャンネル表示はメーカーによって表示が違うので注意が必要です。

少し値段が上がりますが、中継機能を備えた47ch機も販売されていますし、送受信距離の向上が期待できるロングアンテナタイプも販売されています。

◆ デジタル簡易無線

デジタル簡易無線は、無線従事者の資格は要りませんが、総合通信局に届け出が必要です(有料)。

登録状が届けば運用を始めることができます。

1台のみの申請と複数台申請の場合の「包括登録」があります、申請方法には郵送と電子申請があります。

包括登録の場合は、登録状の交付を受けた後、無線機の運用開始の日から起算して15日以内に「登録局の開設届出書」(開設届)の提出が必要です

デジタル簡易無線の場合は、「電波利用料」の支払が必要になります、個別登録の場合は通知が来てから1局あたり年間400円必要になります。

包括登録の場合は、登録申請時に無線機の台数分を支払います。

中古品購入の場合、前使用者が「廃局届」を出していない場合申請しても却下されるので注意が必要です。

取扱説明書と申請方法の説明書があるのでよく読んでください、電波法を守り正しく運用してください。

なお、免許の有効期限は5年間です、引き続き利用する場合は免許期間が切れるまでに再登録が必要になります。

◆ デジタル小電力コミュニティ無線

デジタル小電力コミュニティ無線は、免許や資格、通話料が一切不要で、買ったその日から使うことが出来ます。

無線機にはGPSを搭載しているので通話相手の方向や距離を表示することが出来ます、専用のアプリをインストールしたPCを使えば、地図上に相手の位置を表示させることも出来ます。

国内なら陸、海、空、どこでも使え、防災、防犯にも期待できます。

種類は少ないですが、指定された市販の外部アンテナを接続することができます、これにより、より広い範囲に通信範囲が広がる可能性があります。

送信出力は、 0.5W で周波数は150MHz帯の18チャンネルとなっています。

◆ 市民無線(CB無線)

1970年代から若者にCB無線ブームが起き、SONYやパナソニックを始めとする多くのメーカーから無線機が発売されました。

当時の電波監理局(現在の総合通信局)に申請し、コールサインの発給を受けての運用になっていました。

この免許制度はもうなくなってしまいましたが、ライセンスフリー無線ユーザーの多くは当時のコールサインに準じたものを自分で作り、実際の交信時に利用しています。

CB無線の周波数は27MHz帯の8チャンネルで、送信出力は500mWとなっています。

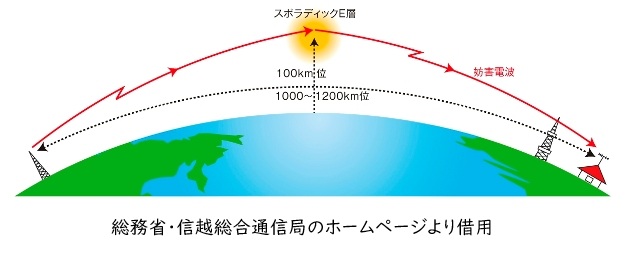

春頃からEs(イースポ)の恩恵を受けて、思わぬ遠距離交信ができることがあります。

Esは「スポラディックE層」といい、上空約100km付近に局地的に発生し、普段は高い周波数(VHF帯)では電離層を突き抜けてしまうのですが、Esが発生するとVHF帯の電波も反射して地上に戻ってきます、このおかげで遠距離交信が可能となります。

発生時間は、数時間といった短い時も長い時もあり、一定ではありません。

一度経験すると虜になってしまいます、なかなかやめられないところですね・・・

◆ 使用中の無線機

現在使用中のトランシーバーです、左から ICOM IC-DPR3 デジタル簡易無線 1W機、中央と右は、 DJ-P221、DJ-P20 ALINCOの特定小電力無線です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/33073f7f.c65e012c.33073f81.f6bbb3cb/?me_id=1245045&item_id=10005996&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftech21%2Fcabinet%2Fitem2016%2Fcsr%2Ffth-214%2Ffth-214_500x500.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/33073f6a.1e41c775.33073f6b.de1c80c3/?me_id=1280847&item_id=10010124&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmu1000%2Fcabinet%2Fitem2%2Fic-dpr4-plus_01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/33073f70.9eda8dd1.33073f71.e6aeac4a/?me_id=1298243&item_id=10001134&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmr-transceiver%2Fcabinet%2Fthumb%2Fdj-dps70e_thumb.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/33073f6a.1e41c775.33073f6b.de1c80c3/?me_id=1280847&item_id=10006045&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmu1000%2Fcabinet%2Fitem2%2Fic-drc1mk2_01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)